期刊文獻

保護和提升土壤生物多樣性及其功能穩定性是耕地健康管理的重要任務。在不同的耕作施肥管理方式下,土壤養分資源驅動了土壤生物多樣性的形成和生物群落的相互作用,最終影響了農田生態系統功能的穩定性。在以往對生物多樣性與生態系統功能關系(BEF)的研究中,強調養分資源調控的土壤生物多樣性在穩定土壤生物功能方面的貢獻,然而長期養分資源投入改變了土壤中不同營養級生物之間的相互作用關系,包括自下而上(bottom-up)和自上而下(top-down)的生物調控,最終影響了土壤生態群落的功能及其穩定性,但目前對農田土壤生物網絡的長期反饋機制仍缺乏了解。

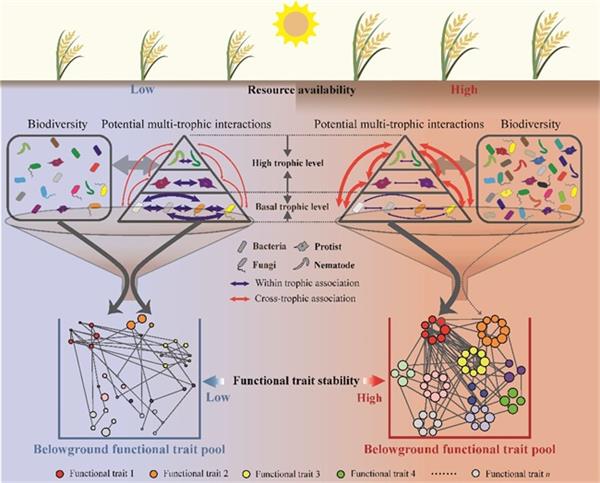

基于中國生態系統研究網絡(CERN)25年以上的旱地長期施肥試驗,結合高通量測序、基因芯片技術和微宇宙模擬實驗,中國科學院南京土壤研究所張佳寶院士團隊、孫波研究員團隊和5個野外站團隊開展聯網研究,在區域尺度上揭示了在不同養分投入水平下,土壤生物多樣性和多營養級物種互作協同影響了農田土壤生物碳轉化和促進作物生長的功能穩定性。研究發現,在長期均衡施用化肥和有機無機配施下,土壤養分資源水平較高,顯著增加了潛在的跨營養級生物物間互作(增幅超316%),潛在跨營養級互作比例與功能穩定性正相關,這是土壤生物功能穩定性提高的主導因素。在長期不施肥或偏施化肥(如缺磷)下,土壤養分資源水平較低,土壤生物多樣性和潛在的同營養級生物間互作共同決定了土壤生物功能的穩定性。研究表明,通過合理施肥提高土壤生物多樣性,特別是提高生物網絡跨營養級的生物互作,從而有效提高農田土壤生物功能的穩定性,支撐集約化農田的可持續發展。

以上研究成果發表在Microbiome上。該成果得到了國家重點研發項目、國家自然科學面上基金、中科院戰略先導專項和土壤所“十四五”自主部署項目的資助。

不同旱地養分資源水平下土壤生物多樣性和潛在多營養級生物互作對生物功能穩定性的協同作用機制