期刊文獻

提高土壤有機碳儲量是促進碳中和的重要措施。在農田土壤中,匹配合理農藝管理下的秸稈還田是提高土壤有機碳含量的主要措施。有機碳的固持途徑及其穩定性與植物殘體的化學組成息息相關,因此需要進一步分析植物殘體腐解過程中化學組成的演替規律及其最終產物的化學組成。關于植物殘體分解最終產物的化學組成,學術界存在兩種相反的觀點,傳統觀點認為不同植物殘體在不同環境中的最終腐解產物趨于相似;而另一些研究認為,不同植物殘體,在不同環境下被不同的微生物群落腐解后的化學組成存在顯著差異。微生物雙重代謝理論認為,植物殘體可以通過微生物的體內同化轉化為微生物殘體碳,也可以通過微生物分泌的胞外酶(體外修飾)降解為植物殘體碳。當微生物體內同化過程占主導時,腐解后植物殘體的化學組成趨同,而當微生物體外修飾占主導時,植物殘體腐解后的化學組成趨異。但是上述理論缺乏相關的試驗證據。并且長期秸稈腐解過程中,在不同的腐解階段,微生物同化和體外修飾的相對貢獻大小是否存在差異仍不清楚;并且主導體外修飾過程和體內同化過程的關鍵微生物仍有待明確。

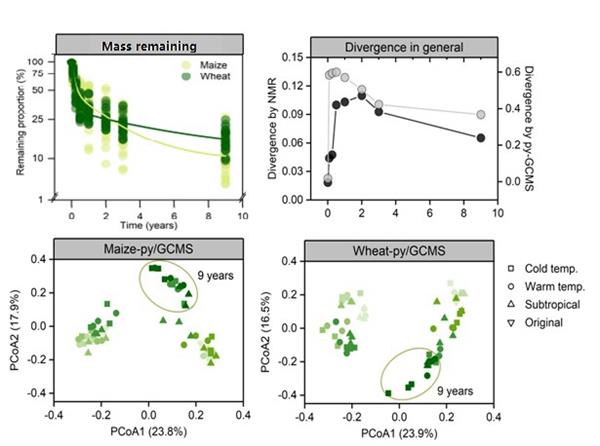

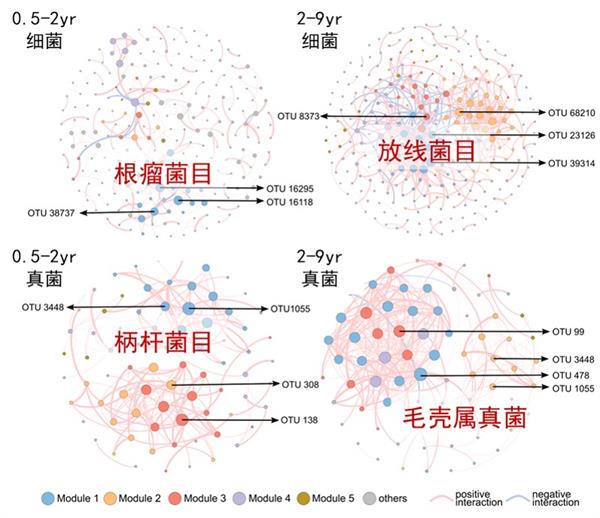

針對該問題,中國科學院南京土壤研究所研究員孫波課題組基于土壤置換平臺,開展了為期9年的秸稈長期腐解試驗。利用高通量測序、13C核磁共振和熱裂解氣象色譜質譜等技術,研究了小麥和玉米秸稈腐解過程秸稈殘體化學組成和微生物群落結構的協同演替規律,揭示了關鍵微生物通過影響微生物的體外修飾和體內同化作用調控秸稈殘體化學組成的機制。研究結果表明,長期腐解過程中,秸稈腐解殘體的化學組成表現出在快速分解其趨異,而后在慢速腐解期趨同的趨勢。在快速腐解期,關鍵微生物(α-變形菌綱的根瘤菌)通過調控胞外酶活性,提高微生物體外修飾作用,使秸稈殘體化學組成趨異。而在腐解9年后,以毛殼屬真菌為關鍵微生物的微生物同化作用的貢獻提高,使秸稈殘體的化學組成趨同。該研究揭示了三個氣候帶下長期腐解過程中秸稈殘體化學組成演替的微生物機制,為優化不同農區秸稈還田調控措施提供了理論依據。

以上研究成果發表在ISME上。該成果得到了國家重點研發項目,中科院戰略先導專項,國家自然科學基金和所創新基金的資助。

圖1 秸稈腐解過程中秸稈殘體化學組成的演替規律

圖2 不同腐解時期關鍵微生物