期刊文獻

“民以食為天,食以米為先”,水稻是我國三糧之首,年產超2億噸,其生產事關國計民生。過去農戶常以“水大肥勤不問人”作為水稻種植的金科玉律,導致“化肥依賴癥”越來越重。我國水稻氮肥年投入630萬噸,占全球水稻氮肥消耗總量1/3,活性氮排放超過169萬噸,對空氣質量和水體環境等造成的負面影響高達氮肥增產收益的52%,嚴重威脅環境安全和公眾健康。因此,如何實現既保證水稻增產,又能最大限度降低其環境成本,是實現我國水稻綠色可持續生產的必然要求,而建立一套高產、高效與環保等多目標并重、簡單易推廣的施氮量優化技術是解決這一問題的關鍵環節。

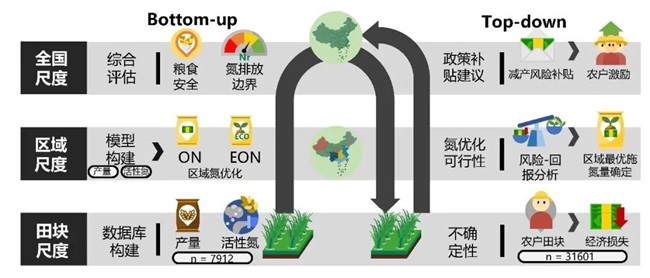

現行施氮量優化途徑有兩類:一是通過土壤和/或植株測試直接確定滿足作物所需的適宜施氮量,但由于我國以小農戶種植和分散經營為主,田塊小而多,復種指數高茬口緊,該途徑耗時耗力,投入較高,當前較難大面積推行;二是以產量/施氮量田間試驗為基礎,確定邊際效應最大化的平均適宜施氮量作為區域推薦,具有綱舉目張、簡便易掌握的特點和優點,但多以產量或經濟效益為施氮量確定依據,忽略了環境效益,不符合水稻可持續生產的新時代要求。另外,小農戶種植模式下,田塊間的產量表現不盡相同,同一稻區統一氮肥優化管理仍會帶來小農戶田間產量的波動。因此,動員數以千萬計的小農戶氮肥減施是一項巨大挑戰,也需要對小農戶氮肥優化面臨的減產風險和環境影響進行權衡分析,以達到滿足社會、經濟和環境效益多目標協同。對此,中國科學院南京土壤研究所與美國加州大學、馬里蘭大學以及中國農業大學等開展合作研究,構建了不同稻區水稻產量/活性氮排放與施氮量定量關系模型,建立了以經濟和環境經濟指標為優化依據的適宜氮量分區確定方法,通過大范圍田間試驗驗證其可行性,分析產量、經濟和環境經濟效益變異,多角度評估了氮量優化的有效性,最后提出了以區域適宜施氮量為核心,可持續生產為目標的我國水稻氮肥分區控制新策略。

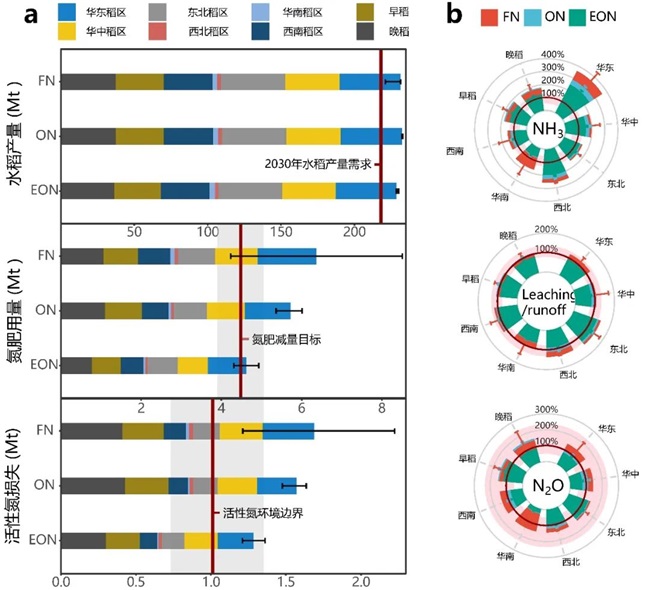

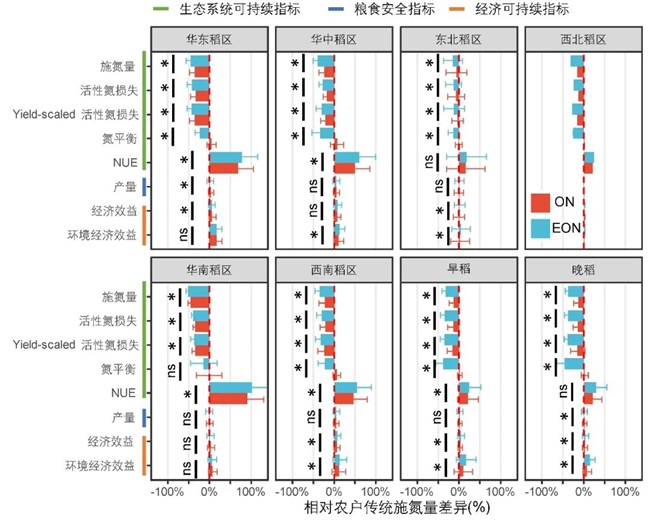

研究提出以氮肥減施的環境收益和區域產量經濟損失上限對比作為稻區推薦施氮量確定方法,在東北和華南稻區采用更偏重經濟收益,而華東、華中等活性氮排放熱區更重視環境收益,通過全盤規劃實現經濟和環境效益雙贏目標。區域施氮量優化技術可保障國家2030年2.18億噸水稻總產能需求下,減少氮肥投入10-27%,減排活性氮7-24%。田塊變異分析表明,區域氮量優化可在85-90%的點位上實現水稻基本平產或增產,90-92%點位上做到收益大體持平或增加,93-95%點位上實現環境經濟效益無明顯降低或提高,同時提高氮肥利用率30-36%。最后,作者從科技、管理、政策三個層面提出了構建全國尺度大范圍田塊產量-施氮量動態監測試驗網和“控氮”決策智能管理系統,建立適度規模經營下的氮肥配額管理與實名購買定額使用制度,出臺面向全體種植戶的優化氮量激勵補貼等建議,可有效降低土壤、品種、栽培、管理等生產條件變化造成的田塊時空異質性,實現優化施氮量的動態調整,提高準確度和適用性,以最低的技術推廣成本,確保科學精準實施氮肥分區宏觀調控,達到區域效益的最大化。該方法還可與其他優化施氮技術相結合,進一步完善科學施肥。

該項研究可為全國范圍內水稻優化施氮提供輕簡高效途徑,同時,也為政府推動節氮增效減排與農業綠色發展提供決策參考。相關內容近期發表在Nature上,南京土壤研究所博士生蔡思源、研究員趙旭為論文第一作者,研究員趙旭、顏曉元為論文通訊作者,美國加州大學戴維斯分校副教授Cameron M. Pittelkow、馬里蘭大學環境科學中心副教授張鑫、以及中國農業大學資源與環境學院教授范明生為論文合作者。該研究得到中科院青促會優秀會員基金(Y201956)、國家基金委國際合作交流項目(42061124001)、“十三五”重點研發計劃項目課題(2017YFD0200104)等支持。

圖1 水稻優化氮量構建技術與氮肥分區控制策略

圖2 主要稻區經濟與環境優化氮量(ON和EON)下的水稻產量、氮投入及活性氮排放

圖3 主要稻區經濟與環境優化氮量(ON和EON)下對生態可持續性、糧食安全和經濟可持續性指標的影響