期刊文獻

我國作為世界上最大的農業生產國和溫室氣體排放國,承諾到2030年前實現碳達峰,2060年實現碳中和(“雙碳”戰略)。我國農業源溫室氣體排放約占全國溫室氣體總排放的14%,國家“雙碳”戰略給農業源溫室氣體減排帶來很大的挑戰。糧食作物生產是農業源溫室氣體排放的重要貢獻源,而目前我國農田土壤平均有機碳固定速率低于全球平均水平。面臨“排放高、固碳低”的困境,明確糧食作物生產的碳中和實現路徑,對于實現我國“雙碳”戰略和緩解全球氣候變化具有重要意義。圍繞“我國糧食生產如何實現碳中和?”這一關鍵科技問題,南京土壤研究所顏曉元研究員團隊聯合中國農業大學、清華大學、昆士蘭大學、康奈爾大學等國內外十余家研究單位,運用生命周期法結合大數據分析,評估了我國三大主糧作物生產過程的固碳減排潛力以及碳中和實現路徑。

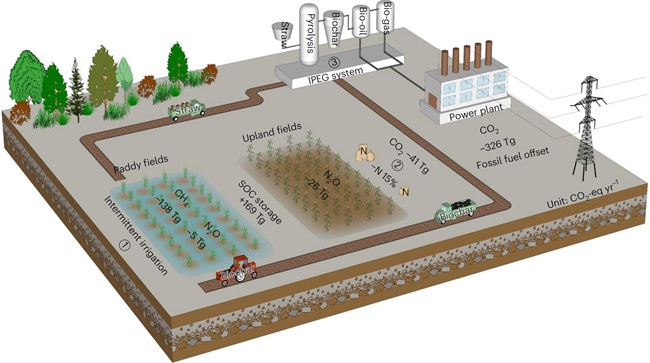

研究發現,2018年我國主糧作物生命周期生產過程的碳排放總量為6.7億噸CO2當量。其中,稻田CH4排放占比38%,氮肥生產施用占比45%,土壤固碳僅能抵消總碳排放的8%。傳統固碳減排措施的集成,比如增加秸稈還田比例+氮肥優化管理+稻田間歇灌溉,僅能夠將總碳排放從6.7億噸降低至5.6億噸,主要原因在于稻田秸稈還田對CH4排放的促進效應遠大于固碳效應。如果進一步將秸稈碳化為生物炭還田+氮肥優化管理+稻田間歇灌溉,能夠將總碳排放從5.6億噸降低至2.3億噸,減排幅度高達66%,但仍然無法實現碳中和。為此,研究人員創建了一套“生物質熱解多聯產物”系統,將生物炭生產過程中的生物油和生物氣純化后發電(“能源捕獲”),進行能源替代減排。在生物炭集合的基礎上耦合能源捕獲效應,我國主糧作物生產碳排放可以進一步實現從源(2.3億噸)到匯(-0.4億噸)的轉變,實現碳中和;同時能夠提高作物產量,降低活性氮和大氣污染物排放。

該項研究為我國農田源溫室氣體減排以及未來農業碳中和的實現提供了新思路和新途徑,相關成果近日發表在Nature Food上。南京土壤研究所夏龍龍博士和昆士蘭大學曹亮博士為論文第一作者,顏曉元研究員與中國農業大學莊明浩副教授、清華大學魯璽教授為論文通訊作者。該研究得到了中德博士后交流項目、國家自然科學基金、德國洪堡基金等項目的資助。

我國糧食作物生產實現碳中和的路徑“生物炭施用耦合能源捕獲模式”