期刊文獻

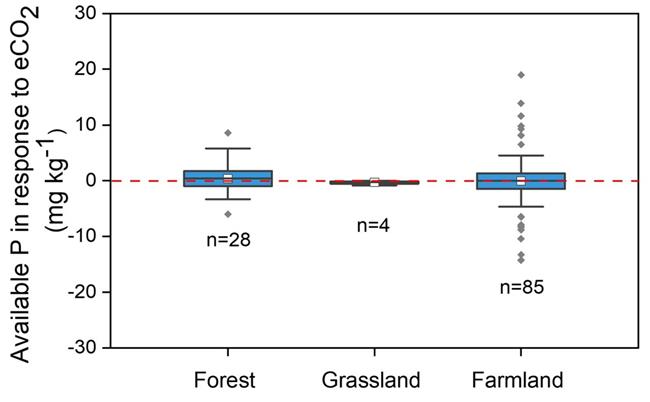

二氧化碳(CO2)是植物進行光合作用制造有機物質的重要原料,大氣中CO2濃度升高(eCO2)會導致植物的光合作用增強,提高生產率,這就是指CO2的施肥效應。長期以來,eCO2的施肥效應一直被視為未來全球糧食安全有效保障之一。然而,CO2施肥效應容易受土壤養分脅迫影響。例如前人發現長期高CO2條件下自然生態系統中土壤氮(N)發生明顯下降,導致eCO2對植物的施肥效應逐漸下降甚至消失。目前,eCO2對土壤磷循環的研究相對較少,且在不同的生態系統、培養條件和時間尺度上的結論不一。自然生態系統中更多是增加或維持土壤磷的有效性;農田生態系統零星研究發現,eCO2會減少旱地土壤磷的有效性以及有機磷含量。這些已有研究基本基于中短期試驗,目前尚缺少十年以上長時間尺度的FACE(Free-Air CO2 Enrichment)試驗,極大地限制了未來陸地生態系統磷循環的精準預測。

水稻是我國主要糧食作物,其生產過程中的養分優化管理對糧食安全和水體環境保護有著重要影響。因此,研究稻田土壤磷循環對大氣CO2濃度升高的響應及機制,構建氣候韌性農業的磷施肥戰略成為環境土壤領域前沿的問題,具有重要的理論價值和現實戰略需求意義。

針對該問題,中國科學院南京土壤研究所土壤生物與生態研究部王慎強研究員課題組的汪玉副研究員與朱春梧研究員課題組合作,在FACE條件下,開展了從短期到長期不同時間尺度的試驗研究。聯用土壤磷連續化學提取法、固相/液相磷-31核磁共振等技術,從分子層面定量解析了土壤固相中有機磷及無機磷形態動態變化規律及其轉化機制,并進一步預測了全球尺度下稻田土壤中磷有效性的變化趨勢及其對糧食產量和環境的影響,為碳中和背景下的磷施肥戰略提供科學理論依據。

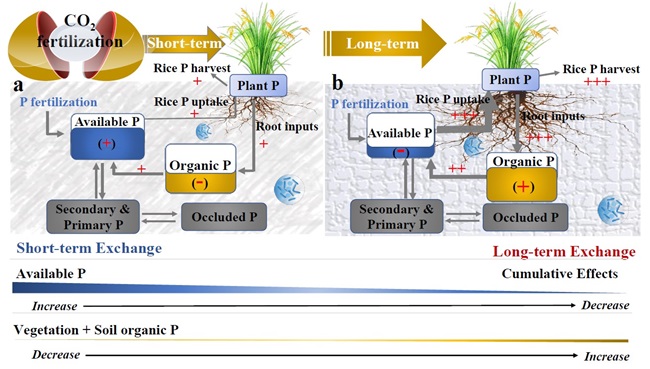

研究結果表明,長期CO2 濃度升高會導致稻田土壤磷有效性經歷短期上升、長期顯著下降,有機磷則呈現短期下降長期上升的趨勢,且有效磷的顯著降低與有機磷的增加趨勢在高磷和低磷兩個FACE試驗中均得到證實。時間尺度上的差異性原因主要在于:初始階段微生物作用增強了磷的凈礦化作用,導致有機磷的消耗與有效磷的增加;土壤有效磷的源主要有兩種途徑,一是eCO2顯著增加作物產量與根的生物量導致有機磷庫持續增加,部分有機磷通過礦化作用轉化,二是土壤中鐵鋁氧化物或鈣質礦物結合態磷通過生物地球化學過程轉化,但隨著時間延長,以上兩種途徑貢獻的有效磷遠不能彌補作物生長對磷的需求量,因此導致土壤有效磷的持續損耗。

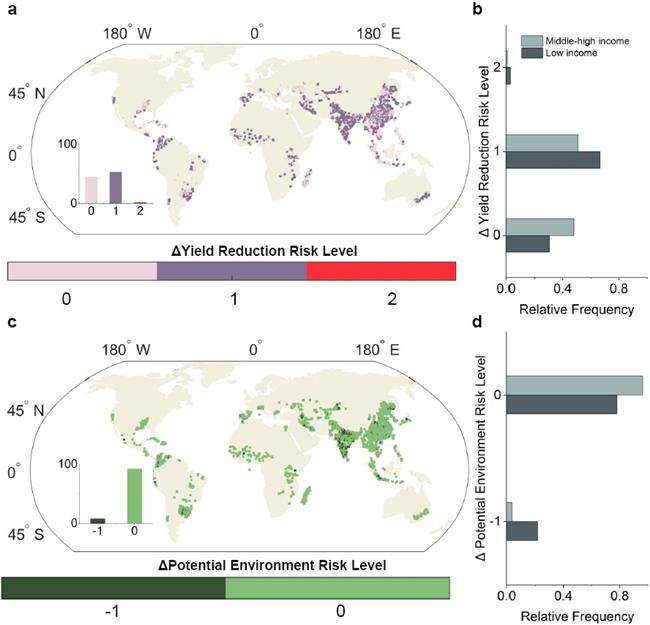

基于長期FACE試驗得到的有效磷顯著降低結果,結合全球歷史土壤磷平衡數據,我們進一步對未來CO2升高背景下全球稻田土壤磷進行預測。研究發現,全球大部分稻田目前均處于磷虧損狀態,約35%的稻田面積面臨著極高的減產風險,約15%的稻田面積面臨著磷流失面源污染風險。如果未來CO2 濃度持續升高,由于土壤有效磷降低導致的全球水稻減產風險的面積將會增至55%,低收入國家將面臨著更大的減產風險(增至70%面積),中高收入國家由于相對較高的土壤累積態磷和磷肥資源,減產面積約為52%;同時全球稻田磷環境流失風險面積將降低至9%。總體而言,未來CO2濃度升高對稻田磷循環的影響是一把“雙刃劍”:緩解全球稻田的磷環境污染問題,但對糧食安全威脅更大。因此,研究認為保證全球稻田磷平衡是應對糧食安全亟需采取的重要措施之一。該研究為氣候變化下全球磷肥的應對策略及生態環境效應評估提供了理論與科學依據,稻田磷的可持續管理也應納入氣候變化應對戰略的重要內容。

以上研究成果于2023年1月發表在Nature Geoscience上,南京土壤研究所汪玉副研究員為第一作者,澳大利亞CSIRO海洋大氣研究所黃元元研究員為同等第一作者,宋練博士為第三作者,朱春梧研究員為通訊作者。該成果得到國家重點研發項目(2021YFD1700802)、中科院0-1原創項目 (ZDBS-LY-DQC020)、國家自然科學基金(42277026,32001191)、廣東省重點領域研發計劃項目 (2020B0202010006)等資助。

論文鏈接DOI:10.1038/s41561-022-01105-y

圖1. 不同生態系統中eCO2對土壤磷有效性的影響

圖2. 不同時間尺度上eCO2對水稻FACE土壤磷庫轉化的影響概念圖

圖3. 對未來CO2濃度持續升高下糧食產量和磷污染的全球預測